5.6 框架结构填充墙

5.6.1 一般规定

1 通常作为自承重墙的框架结构房屋的填充墙及围护墙,除满足稳定和自承重外,尚应考虑下列荷载或作用以及使用功能:

1)水平风荷载;

2)可能的侧向推力或冲击荷载、吊挂荷载;

3)围护墙应满足防护要求,隔墙应满足隔声及防火要求;

4)围护墙、隔墙宜采用轻质节能材料,并应符合本措施2.1.6条的有关规定,砂浆的强度等级不低于M5.0或相同等级的专用砂浆;

2 框架与填充墙或围护墙的连接可根据具体情况采用柔性连接或刚性连接:

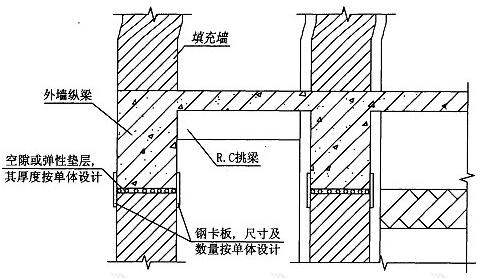

1)对刚度较小的梁(含挑梁)下的填充墙应设计成柔性连接,并宜在梁底与墙顶之间预留缝隙或设置弹性压缩层,(图5.6.1-1);

图5.6.1-1 悬挑外廊填充墙脱开示意图

2)墙体应视具体情况采用预留钢筋网片或钢筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠的拉结,即刚性连接,(图5.6.1-2);

图5.6.1-2 带洞口填充墙拉结钢筋布置示例

3)框架与砌体交接处的表面缝隙应用钢丝网水泥抹灰或耐碱玻璃布聚合物粘结层等弹性防护材料处理,以防开裂。

3 墙的厚度应满足建筑功能要求,对内墙不宜小于120mm,外墙不宜小于190mm;

4 填充墙的布置,对与框架柱刚性连接的构造方案,应尽量避免使结构或构件形成刚度分布的突变,当围护墙非对称均匀布置时,应考虑刚度和质量的差异对主体结构抗震的不利影响。对与主体结构柔性连接的构造方案,可不计填充墙的刚度对主体结构的影响,而对非均匀布置的维护墙可仅需考虑墙体质量分布的差异,对主体结构的影响;

5 填充墙与主体结构的连接构造和嵌缝材料应满足传力、变形和防护要求;

6 在正常使用和正常维护条件下,填充墙的使用年限宜与主体结构相同,结构的安全等级可按二级考虑;

7 应根据建筑高度、体型、结构的层间变形要求,墙体自身抗侧力的利用等因素,选择适合的连接构造方案。

5.6.2 柔性连接设计计算要点

1 填充墙的作用效应除墙体自重(含附着于墙身的其他部件重)、风荷载、地震作用外,尚应考虑主体结构的楼层相对水平位移差的效应,该楼层相对水平位移差不应包括支承墙体的梁板转动而引起的刚性位移;

2 填充墙与柱脱开的宽度(δ)应根据结构计算分析确定,并满足在多遇地震或罕遇地震作用下(薄弱层部位)层位移角的要求,或按规范允许的弹性层位移角的限制要求采用。本规定按多遇地震时取δ=20mm;

3 填充墙出平面的计算,可根据其墙体尺寸、墙体结构构造及墙端部的实际连接情况,分别按单向板或双向板的简化模型;

4 墙体(含连接)的计算或验算:

1)荷载效应组合时,地震作用(含层位移引起的作用)可不与静力同时组合,在风荷载的作用下可不作变形或裂缝验算;

2)填充墙可按《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第8.2.8条的规定进行承载力计算,并宜符合下列规定:

(1)截面受压区按全部有效宽度的砌体截面受压部分计算,即不计组合柱中局部砂浆或混凝土的影响;

(2)构件在水平荷载作用下均按大偏心受压计算;

(3)截面受压高度X的最小值不受限制;

(4)组合柱之间的墙体可按无筋砌体齿缝受弯构件计算,此时可取砌体弯曲抗拉强度标准值。当配置水平灰缝钢筋网片或配筋带时,也可按配筋砌体受弯构件计算;

3)填充墙顶部与框架梁间组合柱的连接钢筋,当需要验算其承载力时,可取该连接钢筋的抗剪强度进行计算;

4)填充墙的高厚比验算:

(1)填充墙应根据周边与主体结构的支承连接条件,按《砌体结构设计规范》GB 50003-2011表5.1.3中刚性方案、带壁柱或周边拉结墙的规定确定构件的计算高度H0。与框架柱完全脱开的填充墙取H0=1.0H;

(2)高厚比按《砌体结构设计规范》GB 50003-2011的第6.1节验算。

5.6.3 填充墙的柔性连接构造方案选择

1 位于8度抗震设防地区,包括建筑场地类别Ⅲ、Ⅳ类及高档装修的框架(含框剪)结构,宜采用填充墙与框架柱完全脱开的构造方案;

2 ≤7度抗震设防地区,包括建筑场地类别Ⅰ、Ⅱ类及中低档装修的框架(含框剪)结构,可采用填充墙与框架柱脱开但仍有水平钢筋连接的构造方案。

5.6.4 填充墙柔性连接中组合柱的布置要求

1 填充墙与框架柱完全脱开的构造方案:

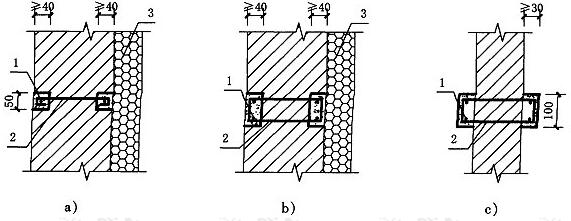

1)在距填充墙端部、门窗洞口每侧不大于600mm处及间距约为20倍墙厚,且长度不大于2500mm的其他部位的墙体中设置组合柱,并根据填充墙的材料情况、建筑或结构功能要求,选用组合柱的类型(图5.6.4-1);

图5.6.4-1 填充墙组合柱平面示意

1—主筋;2—拉筋或箍筋;3—保温层

2)墙中的组合柱可在砌体砌筑时切割块材,或由专门的块材砌筑而成,也可在砌筑时留出一定宽度的竖向通缝,缝宽单筋时为50mm,双筋时为100mm,缝每侧不少于400mm范围内设置3  4焊接网片或2

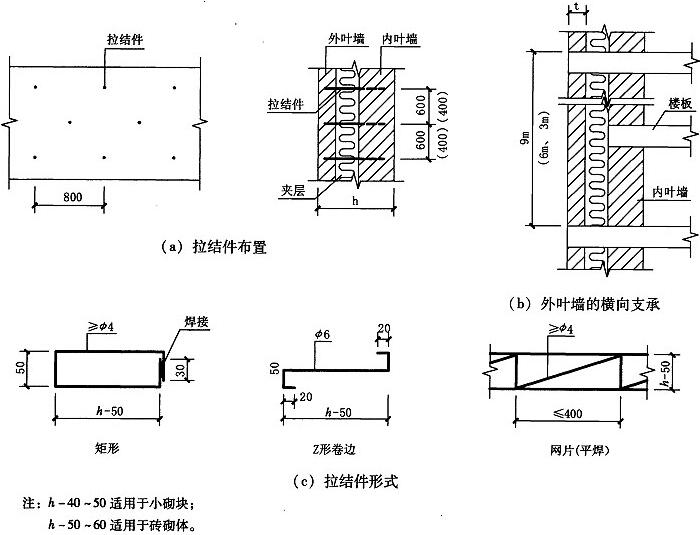

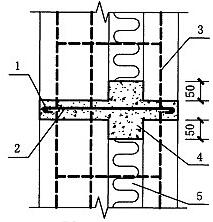

4焊接网片或2  R5钢筋,其竖向间距不大于400mm。该缝宜在砌筑后用1:2水泥砂浆或C20混凝土灌实。当考虑夹心墙外叶墙参与受力时,应对通缝附近的空腔用砂浆填实,并附加拉接钢筋(图5.6.4-2);

R5钢筋,其竖向间距不大于400mm。该缝宜在砌筑后用1:2水泥砂浆或C20混凝土灌实。当考虑夹心墙外叶墙参与受力时,应对通缝附近的空腔用砂浆填实,并附加拉接钢筋(图5.6.4-2);

图5.6.4-2 外叶墙参入受力时的加强措施

1—主筋;2—拉筋;3—钢筋网片;4—填实砂浆;5—保温层

3)组合柱的竖向钢筋应由计算确定,但不宜小于  10,拉筋或箍筋

10,拉筋或箍筋  R5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。组合砌体柱的砂浆层应采用1:2水泥砂浆分层成型。纵向钢筋的砂浆保护层厚度不应小于15mm;

R5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。组合砌体柱的砂浆层应采用1:2水泥砂浆分层成型。纵向钢筋的砂浆保护层厚度不应小于15mm;

2 填充墙与框架柱脱开但仍有水平钢筋(网片)连接的构造方案:

1)填充墙与框架柱间应采用焊接网片(纵筋2  R5,横筋

R5,横筋  R5,间距为200mm)连接,钢筋网片在砌体灰缝中的埋长,6度时不小于500mm,大于6度时不小于700mm;

R5,间距为200mm)连接,钢筋网片在砌体灰缝中的埋长,6度时不小于500mm,大于6度时不小于700mm;

2)填充墙中组合柱的间距,距与框架柱连接的填充墙端部不宜大于1500mm,其他部位应按本条1款的规定设置;组合柱的形式和构造同本条1款;

3 当填充墙的高度大于4m,宜在墙半高处或门窗洞顶设置混凝土配筋带,其截面高不小于100mm,钢筋不少于2  10,该钢筋应与两端的框架柱(含框剪)有可靠的锚固;

10,该钢筋应与两端的框架柱(含框剪)有可靠的锚固;

4 填充墙的顶部向下第一皮砌体灰缝内应设置一道2  b4通长焊接网片。当墙长超过8m时,尚宜在墙体上部1/3范围内设置通长焊接网片,其竖向间距不大于600mm。当为夹心墙时则不需另设。

b4通长焊接网片。当墙长超过8m时,尚宜在墙体上部1/3范围内设置通长焊接网片,其竖向间距不大于600mm。当为夹心墙时则不需另设。

5.6.5 填充墙的砌体材料要求

1 砖的强度等级不宜低于MU10,轻骨料混凝土砌块不宜低于MU3.5。低于MU3.5的砌块应采用烧结陶粒混凝土砌块,并不得掺加其它类型轻骨料,密度不应大于800kg/m3,对粉煤灰混凝土砌块的强度等级不应低于MU3.5;

2 砌筑砂浆的强度等级不应低于M5(Mb5、Ms5);

3 地面以下或防潮层以下及潮湿的房间的砌体,其砌块强度等级和砂浆强度等级宜提高一级采用。

5.6.6 框架填充墙属自承重构件,结构设计少有关注,但其计算分析,特别是合理的计算模式和构造方法更为欠缺。为此在根据本节提出的设计构造原则基础上,已编制了国家建筑标准设计图集10SG614-2《砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接)》,供设计选用。