8.4 气流组织

8.4.1 空气调节区的气流组织应根据下列因素通过计算确定,必要时可通过计算流体动力学(CFD)数值模拟方法确定:

1 工艺设备和生产过程对气流组织的要求;

2 室内温度、相对湿度、允许风速、噪声标准和温、湿度梯度等的要求;

3 室内热、湿负荷分布情况;

4 建筑物内部空间特点、建筑装修要求、工艺设备位置及外形尺寸;

5 职业卫生要求。

8.4.2 空气调节区的送风方式及送风口的选型应通过计算确定,并应符合下列规定:

1 设有吊顶时,应根据空气调节区高度与使用场所对气流的要求,分别采用方形、圆形、条缝形散流器。当单位面积送风量较大,且人员活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。

2 当无吊顶时,应根据建筑物的特点及使用场所对气流和温、湿度参数的要求分别采用双层百叶风口、喷口侧送或地板风口下送风。

3 当工艺设备对侧送气流无阻碍且单位面积送风量不大时,可采用百叶风口或条缝形风口等侧送,侧送气流宜贴附。

4 室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房宜采用喷口送风、旋流风口送风或地板式风口送风。

5 对于高大空间的空调区域,当室内温、湿度梯度有严格要求时,宜采用百叶风口或条缝形风口等对整个空间竖向分区侧送;当上部温、湿度无严格要求时,宜采用百叶风口、条缝形风口或喷口等分层侧送,当冬季需要送热风时,应采用可调节送风角度功能的送风口或采用下送风。

6 变风量空气调节系统的送风末端装置,应在送风量改变时室内气流分布不受影响,并应满足空气调节区的温度、风速的基本要求。

7 机柜或机架高度大于1.8m、设备热密度大,且设备发热量大的电子信息系统主机房宜采用活动地板下送风。

8 选择低温送风口时,应使送风口表面温度高于室内露点温度1℃~2℃。

8.4.3 采用散流器送风时应符合下列规定:

1 平送贴附射流的散流器喉部风速宜采用2m/s~5m/s,不得超过6m/s;

2 散流器宜带能调节风量的装置;

3 圆形或方形散流器宜均匀布置,最大长宽比不宜大于1:1.5。

8.4.4 采用贴附侧送风时应符合下列规定:

1 送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10°~20°的导流片;

2 送风口内宜设置使射流不致左右偏斜的导流片;

3 射流流程中应无阻挡物。

8.4.5 采用孔板送风时应符合下列规定:

1 孔板上部稳压层的净高应按计算确定,但不应小于0.2m;

2 向稳压层内送风的速度宜采用3m/s~5m/s;

3 稳压层内可不设送风分布支管;

4 在稳压层进风口处,宜装设防止送风气流直接吹向孔板的导流片或挡板;

5 稳压层的围护结构应严密,内表面应光滑不起尘,且应有良好的绝热性能。

8.4.6 采用喷口送风时应符合下列规定:

1 人员操作区宜处于回流区;

2 喷口的安装高度应根据空气调节区高度和回流区的分布位置等因素确定;

3 兼作热风供暖时,喷口宜具有改变射流出口角度的功能。

8.4.7 电子信息系统机房采用活动地板下送风时应符合下列规定:

1 送风口宜布置在冷通道区域内,并宜靠近机柜进风口处;

2 送风口宜带风量调节装置,必要时高发热区送风口宜设置加压风扇;

3 地板送风口开孔率宜大于30%。

8.4.8 分层空气调节的气流组织设计应符合下列规定:

1 空气调节区宜采用双侧送风,当空气调节区跨度小于18m时,亦可采用单侧送风,其回风口宜布置在送风口的同侧下方。

2 侧送多股平行射流应互相搭接,采用双侧对送射流时,其射程可按相对喷口中点距离的90%计算。

3 当采用下送风时,宜采用空气调节区上部侧边回风。

4 当高大厂房仅下部生产区有温、湿度要求时,宜减少非空气调节区向空气调节区的热转移。必要时,应在非空气调节区设置送、排风装置。

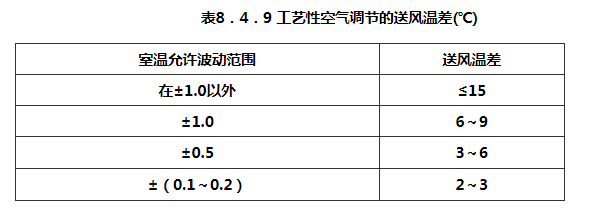

8.4.9 空气调节系统上送风方式的夏季送风温差应根据送风口类型、安装高度、气流射程长度以及是否贴附等因素确定。在满足工艺和舒适要求的条件下,宜加大送风温差。工艺性空气调节的送风温差宜按表8.4.9采用。舒适性空气调节的送风温差,当送风口高度小于或等于5m时,不宜大于10℃;当送风口高度大于5m时,不宜大于15℃。

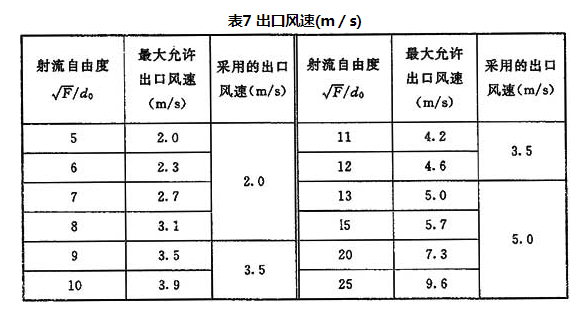

8.4.11 送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、送风温度、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。噪声标准较高时,宜采用2m/s~5m/s,喷口送风可采用4m/s~10m/s。

8.4.11 送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、送风温度、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。噪声标准较高时,宜采用2m/s~5m/s,喷口送风可采用4m/s~10m/s。

8.4.12 回风口的布置方式应符合下列规定:

1 回风口宜靠近局部热源,不应设在射流区内或人员长时间停留的地点;

2 采用侧送时,回风口宜设在送风口的同侧下方;采用顶送时,回风口宜设在房间的下部;

3 条件允许时,宜采用集中回风或走廊回风,但走廊的横断面风速不宜超过2m/s,且应保持走廊与非空气调节区之间的密封性。

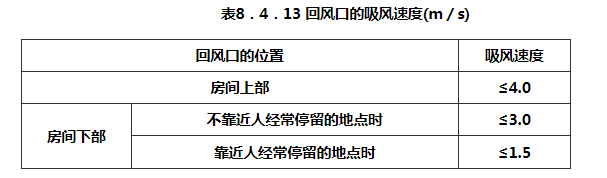

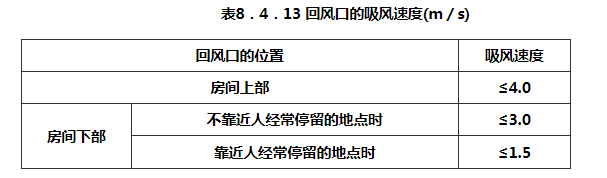

8.4.13 回风口的吸风速度宜按表8.4.13选用。

条文说明

1 工艺设备和生产过程对气流组织的要求;

2 室内温度、相对湿度、允许风速、噪声标准和温、湿度梯度等的要求;

3 室内热、湿负荷分布情况;

4 建筑物内部空间特点、建筑装修要求、工艺设备位置及外形尺寸;

5 职业卫生要求。

8.4.2 空气调节区的送风方式及送风口的选型应通过计算确定,并应符合下列规定:

1 设有吊顶时,应根据空气调节区高度与使用场所对气流的要求,分别采用方形、圆形、条缝形散流器。当单位面积送风量较大,且人员活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。

2 当无吊顶时,应根据建筑物的特点及使用场所对气流和温、湿度参数的要求分别采用双层百叶风口、喷口侧送或地板风口下送风。

3 当工艺设备对侧送气流无阻碍且单位面积送风量不大时,可采用百叶风口或条缝形风口等侧送,侧送气流宜贴附。

4 室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房宜采用喷口送风、旋流风口送风或地板式风口送风。

5 对于高大空间的空调区域,当室内温、湿度梯度有严格要求时,宜采用百叶风口或条缝形风口等对整个空间竖向分区侧送;当上部温、湿度无严格要求时,宜采用百叶风口、条缝形风口或喷口等分层侧送,当冬季需要送热风时,应采用可调节送风角度功能的送风口或采用下送风。

6 变风量空气调节系统的送风末端装置,应在送风量改变时室内气流分布不受影响,并应满足空气调节区的温度、风速的基本要求。

7 机柜或机架高度大于1.8m、设备热密度大,且设备发热量大的电子信息系统主机房宜采用活动地板下送风。

8 选择低温送风口时,应使送风口表面温度高于室内露点温度1℃~2℃。

8.4.3 采用散流器送风时应符合下列规定:

1 平送贴附射流的散流器喉部风速宜采用2m/s~5m/s,不得超过6m/s;

2 散流器宜带能调节风量的装置;

3 圆形或方形散流器宜均匀布置,最大长宽比不宜大于1:1.5。

8.4.4 采用贴附侧送风时应符合下列规定:

1 送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10°~20°的导流片;

2 送风口内宜设置使射流不致左右偏斜的导流片;

3 射流流程中应无阻挡物。

8.4.5 采用孔板送风时应符合下列规定:

1 孔板上部稳压层的净高应按计算确定,但不应小于0.2m;

2 向稳压层内送风的速度宜采用3m/s~5m/s;

3 稳压层内可不设送风分布支管;

4 在稳压层进风口处,宜装设防止送风气流直接吹向孔板的导流片或挡板;

5 稳压层的围护结构应严密,内表面应光滑不起尘,且应有良好的绝热性能。

8.4.6 采用喷口送风时应符合下列规定:

1 人员操作区宜处于回流区;

2 喷口的安装高度应根据空气调节区高度和回流区的分布位置等因素确定;

3 兼作热风供暖时,喷口宜具有改变射流出口角度的功能。

8.4.7 电子信息系统机房采用活动地板下送风时应符合下列规定:

1 送风口宜布置在冷通道区域内,并宜靠近机柜进风口处;

2 送风口宜带风量调节装置,必要时高发热区送风口宜设置加压风扇;

3 地板送风口开孔率宜大于30%。

8.4.8 分层空气调节的气流组织设计应符合下列规定:

1 空气调节区宜采用双侧送风,当空气调节区跨度小于18m时,亦可采用单侧送风,其回风口宜布置在送风口的同侧下方。

2 侧送多股平行射流应互相搭接,采用双侧对送射流时,其射程可按相对喷口中点距离的90%计算。

3 当采用下送风时,宜采用空气调节区上部侧边回风。

4 当高大厂房仅下部生产区有温、湿度要求时,宜减少非空气调节区向空气调节区的热转移。必要时,应在非空气调节区设置送、排风装置。

8.4.9 空气调节系统上送风方式的夏季送风温差应根据送风口类型、安装高度、气流射程长度以及是否贴附等因素确定。在满足工艺和舒适要求的条件下,宜加大送风温差。工艺性空气调节的送风温差宜按表8.4.9采用。舒适性空气调节的送风温差,当送风口高度小于或等于5m时,不宜大于10℃;当送风口高度大于5m时,不宜大于15℃。

8.4.12 回风口的布置方式应符合下列规定:

1 回风口宜靠近局部热源,不应设在射流区内或人员长时间停留的地点;

2 采用侧送时,回风口宜设在送风口的同侧下方;采用顶送时,回风口宜设在房间的下部;

3 条件允许时,宜采用集中回风或走廊回风,但走廊的横断面风速不宜超过2m/s,且应保持走廊与非空气调节区之间的密封性。

8.4.13 回风口的吸风速度宜按表8.4.13选用。

条文说明

8.4.1 本条是关于空气调节区的气流组织的规定。

本条规定了进行气流组织设计时应考虑的因素,强调进行气流组织设计时除要考虑室内温度、相对湿度、允许风速噪声等要求外,结合工业建筑的特点,还应考虑工艺设备和生产工艺对气流组织的要求以及温、湿度梯度等要求。

8.4.2 本条规定了空气调节区的送风方式及送风口选型。

空气调节区内良好的气流组织需要通过合理的送、回风方式以及送、回风口的正确选型和合理的布置来实现。

侧送时宜使气流贴附以增加送风的射程,改善室内气流分布。工程实践中发现风机盘管送风如果不贴附,则室内温度分布不均匀。本条增加了电子信息系统机房地板送风等方式。

1 方形、圆形、条缝形散流器或孔板等顶部平送均能形成贴附射流,对室内高度较低的空气调节区既能满足使用要求,又比较美观,因此当有吊顶可利用或建筑上有设置吊顶的可能时,采用这种送风方式是比较合适的。对于室内高度较高的空气调节区,以及室内散湿量较大的生产空气调节区,当采用散流器时,应采用向下送风,但布置风口时应考虑气流的均布性。

在一些室温允许波动范围小的工艺性空气调节区中,采用孔板送风的较多。根据测定可知,在距孔板100mm~250mm的汇合段内,射流的温度、速度均已衰减,可达到±0.1℃的要求,且区域温差小,在较大的换气次数下(达32次/h),人员活动区风速一般均在0.09m/s~0.12m/s范围内。所以在单位面积送风量大,且人员活动区要求风速小或区域温差要求严格的情况下,应采用孔板向下送风。

2 对于一些无吊顶的房间,如机加工车间、装配车间等,可根据工艺生产设备的布置情况,房间的层高等因素选择双层百叶风口侧送,当房间比较高时,可采用喷口侧送,直片散流器和旋流风口等顶送或地板风口下送风方式。

3 侧送是目前几种送风方式中比较简单经济的一种。在一般空气调节区中,大都可以采用侧送。当采用较大送风温差时,侧送贴附射流有助于增加气流的射程长度,使气流混合均匀,既能保证舒适性要求,又能保证人员活动区温度波动小的要求。侧送气流宜贴附顶棚。生产工艺和人员活动区对风速有要求时,不应采用侧送。

4 对于温、湿度允许波动范围要求不太严格的高大厂房,采用顶部散流器贴附送风或双层百叶风口贴附送风等方式,送风气流很难到达工作区,工作区的温、湿度也难以保证,因此规定在上述建筑物中宜采用喷口或旋流风口送风方式。由于喷口送风的喷口截面大,出口风速高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求,同时具有风管布置简单、便于安装、经济等特点。此外,向下送风时采用旋流风口亦可达到满意的效果。

经过处理或未经处理的空气以略低于室内工艺操作区的温度直接以较低的速度送入室内,送风口置于地板附近,排风口置于屋顶附近。送入室内的空气先在地板上均匀分布,然后被热源(人员、设备等)加热以热烟羽的形式形成向上的对流气流,将余热和污染物排出工艺操作和设备区。

5 对于工业建筑,高大空间的空调区域通常有以下两种情况:第一种情况,工艺生产对整个空间的温、湿度均有严格要求,且对温、湿度梯度也有严格要求,此时宜采用百叶风口或条缝形风口在房间的高度方向上分多层侧送风,回风口宜设置在对面,相应的作多层回风;第二种情况,工艺生产只对房间下部,即生产操作区的温、湿度有较严格要求,而对房间上部空间温、湿度无严格要求,此时宜采用百叶风口、条缝形风口或喷口等仅对房间下部进行侧送,以节省能量。

6 变风量空气调节系统的送风参数通常是保持不变的,它是通过改变风量来平衡负荷变化以保持室内参数不变的。这就要求在送风量变化时,为保持室内空气质量的设计要求以及噪声要求,所选用的送风末端装置或送风口应能满足室内空气温度及风速的要求。用于变风量空气调节系统的送风末端装置应具有与室内空气充分混合的性能,如果在低送风量时,应能防止产生空气滞留,在整个空气调节区内具有均匀的温度和风速,而不能产生吹风感,尤其在组织热气流时,要保证气流能够进入生产操作区,而不至于在上部区域滞留。

7 对于热密度大、热负荷大的电子信息系统机房,采用下送风、上回风的方式有利于设备的散热;对于高度超过1.8m的机柜,采用下送风、上回风的方式可以减少机柜对气流的影响。随着电子信息技术的发展,机柜的容量不断提高,设备的发热量将随容量的增加而加大,为了保证电子信息系统的正常运行,对设备的降温也将出现多种形式,各种方式之间可以相互补充。

8 低温送风的送风口所采用的散流器与常规散流器相似。两者的主要差别是:低温送风散流器所适用的温度和风量范围较常规散流器广。在这种较广的温度与风量范围下,必须解决好充分与空气调节区空气混合、贴附长度及噪声等同题。选择低温送风散流器就是通过比较散流器的射程、散流器的贴附长度与空气调节区特征长度三个参数,确定最优的性能参数。选择低温送风散流器时,一般与常规方法相同,但应对低温送风射流的贴附长度予以重视。在考虑散流器射程的同时,应使散流器的贴附长度大于空气调节区的特征长度,以避免人员活动区吹冷风现象。

8.4.3 本条规定了采用散流器送风的要求,为新增条文。

1 采用平送贴附射流的散流器,为了保证贴附射流有足够射程,并不产生较大的噪声,所以规定了散流器的喉部风速,送热风时可取较大值;

2 为了便于散流器的风量调节,使房间的风量接近设计值或使房间的风量分布均匀,每个散流器宜带风量调节装置;

3 根据空调房间的大小和室内所要求的环境参数选择散流器的个数,一般按对称位置或梅花形布置。散流器之间的间距和离墙的距离,一方面应使射流有足够射程,另一方面又应使射流扩散好。规定最大长宽比主要是考虑送风气流分布均匀。

8.4.4 本条规定了贴附侧送风的要求。

贴附射流的贴附长度主要取决于侧送气流的阿基米德数。为了使射流在整个射程中都贴附在顶棚上而不致中途下落,就需要控制阿基米德数小于一定的数值。

侧送风口安装位置距顶棚愈近,愈容易贴附。如果送风口上缘离顶棚距离较大时,为了达到贴附目的,规定送风口处应设置向上倾斜10°~20°的导流片。

8.4.5 本条规定了孔板送风的要求。

1 本款规定的稳压层最小净高不应小于0.2m,主要是从满足施工安装的要求上考虑的。

2 风速的规定是为了稳压层内静压波动小。

3 在一般面积不大的空气调节区中,稳压层内可以不设送风分布支管。根据实测,在6m×9m的空气调节区内(室温允许波动范围为±0.1℃和±0.5℃)采用孔板送风,测试过程中将送风分布支管装上或拆下,在室内均未曾发现任何明显的影响。因此除送风射程较长的以外,稳压层内可不设送风分布支管。

4 当稳压层高度较低时,稳压层进风的送风口一般需要设置导流板或挡板,以免送风气流直接吹向孔板。

5 当送冷热风时,需在稳压层侧面和顶部加保温措施。稳压层还要求有良好的气密性以减少漏风。

8.4.6 本条规定了喷口送风的要求。

1 降人员操作区置于气流回流区是从满足卫生标准的要求而制订的。

2 喷口送风的气流组织形式和侧送是相似的,都是受限射流。受限射流的气流分布与建筑物的几何形状、尺寸和送风口安装高度等因素相关。送风口安装高度太低,则射流易直接进入人员活动区;太高则使回流区厚度增加,回流速度过小,两者均影响舒适感。根据模型实验,当空气调节区宽度为高度的3倍时,为使回流区处于空气调节区的下部,送风口安装高度不宜低于空气调节区高度的0.5倍。

3 对于兼作热风供暖的喷口送风系统,为防止热射流上翘,设计时应考虑使喷口有改变射流角度的可能性。

8.4.7 本条规定了电子信息系统机房采用活动地板下送风的要求,为新增条文。

1 随着电子信息产业的发展,机柜的发热功率越来越大,为了减少空调系统的送风量,并保证机柜的冷却效果,宜将空调系统处理过的低温空气全部通过机柜,所以将送风口全部布置在冷通道区域内,并靠近机柜进风口处。

2 同一个信息机房内,布置的机柜型号不完全相同,有高密度型,也有低密度型,不同机柜的发热量相差比较大,且即使在一个房间内不同区域的机柜布置密度也不尽相同,所以为便于房间的温度调节,各区域的送风量应该可以调节。

有些机房的个别区域密布高密度机柜,该区域的发热量很大,即使在该区域满布开孔的架空地板,也难以消除设备的高发热,所以必要时应在该区域的送风口下方设置加压风扇,加大送风量。

3 近几年,随着信息技术的发展,机柜的数据存储量越来越大,相应的机柜发热功率也越来越大,机房的单位面积送风量也随之增大,为了减小地板送风口的出口风速,降低地板送风口的阻力,宜采用开孔率大的地板送风口。

8.4.8 本条规定了分层空气调节的空气分布。

1 在高大厂房中,当上部温、湿度无严格要求时,利用合理的气流组织,仅对下部空间(空气调节区域)进行空气调节,对上部较大空间(非空气调节区域)不设空气调节而采用通风排热,这种分层空气调节具有较好的节能效果,一般可达30%左右。

实践证明,对于高度大于10m,容积大于10000m³的高大空间,采用双侧对送、下部回风的气流组织方式是合适的,能够达到分层空气调节的要求。当空气调节区跨度小于18m时,采用单侧送风也可以满足要求。

2 为强调实现分层,即能形成空气调节区和非空气调节区,本款提出“侧送多股平行气流应互相搭接”,以便形成覆盖。双侧对送射流末端不需要搭接,按相对喷口中点距离的90%计算射程即可。送风口的构造应能满足改变射流出口角度的要求。送风口可选用圆喷口、扁喷口和百叶风口,实践证明,都是可以达到分层效果的。

3 在高大厂房中,如仅对下部空间(空气调节区域)进行空气调节,对上部较大空间(非空气调节区域)不设空气调节而采用通风排热,为保证分层,使下部空气调节区的气流与上部非空调区域的通风排热气流减少交叉和混合,当下部空气调节区采用下送风时,回风口应布置在下部空气调节区域内的侧边上部。

4 为保证空气调节区达到设计要求,应减少非空气调节区向空气调节区的热转移。为此,应设法消除非空气调节区的散热量。实验结果表明,当非空气调节区的散热量大于4.2W/m³时,在非空气调节区适当部位设置送、排风装置排除余热,可以达到较好的效果。

8.4.9 本条规定了空气调节系统上送风方式的夏季送风温差。

空气调节系统夏季送风温差,对室内温、湿度效果有一定影响是决定空气调节系统经济性的主要因素之一。在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义。送风温差加大一倍,送风量可减少一半,系统的材料消耗和投资(不包括制冷系统)约减少40%,而送风动力消耗则可减少50%;送风温差在4℃~8℃之间每增加1℃,风量可以减少10%~15%。所以在空气调节设计中,正确地决定送风温差是一个相当重要的问题。

送风温差的大小与送风方式关系很大,对于不同送风方式的送风温差不能规定一个定值。所以确定空气调节系统的送风温差时,必须和送风方式结合起来考虑。对混合式通风可加大送风温差,但对置换通风就不宜加大送风温差。

表8.4.9中所列的送风温差的数值适用于贴附侧送、散流器平送和孔板送风等方式。多年的实践证明,对于采用上述送风方式的工艺性空气调节区来说,应用这样较大的送风温差能够满足室内温、湿度要求,也是比较经济的。人员活动区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。条文中给出的舒适性空气调节的送风温差是参照室温允许波动范围大于±1.0℃的工艺性空气调节的送风温差,并考虑空气调节区高度等因素确定的。

8.4.10 本条规定了空气调节区的换气次数。

空气调节区的换气次数系指该空气调节区的总送风量与空气调节区体积的比值。换气次数和送风温差之间有一定的关系。对于空气调节区来说,送风温差加大,换气次数即随之减少,本条所规定的换气次数是和本规范第8.4.9条所规定的送风温差相适应的。

实践证明,在室温允许波动范围大于±1.0℃工艺性空气调节区和一般舒适性空气调节中,换气次数的多少不是一个需要严格控制的指标,只要按照所取的送风温差计算风量,一般都能满足室温要求,当室温允许波动范围小于或等于±1.0℃时,换气次数的多少对室温的均匀程度和自控系统的调节品质的影响就需考虑了。据实测结果,在保证室温的一定均匀度和自控系统的一定调节品质的前提下,归纳了如条文中所规定的在不同室温允许波动范围时的最小换气次数。

对于通常所遇到的室内散热量较小的空气调节区来说,换气次数采用条文中规定的数值就已经够了,不必把换气次数再增多;不过对于室内散热量较大的空气调节区来说,换气次数的多少应根据室内负荷和送风温差大小通过计算确定,其数值一般都大于条文中所规定的数值。

8.4.11 本条规定了送风口的出口风速。

送风口的出口风速应根据不同情况通过计算确定,条文中推荐的风速范围,是基于常用的送风方式制订的。

(1) 侧送和散流器平送的出口风速受两个因素的限制,一是回流区风速的上限,二是风口处的允许噪声。回流区风速的上限与射流的自由度 /d

0相关,根据实验,两者有以下关系:

/d

0相关,根据实验,两者有以下关系:

本条规定了进行气流组织设计时应考虑的因素,强调进行气流组织设计时除要考虑室内温度、相对湿度、允许风速噪声等要求外,结合工业建筑的特点,还应考虑工艺设备和生产工艺对气流组织的要求以及温、湿度梯度等要求。

8.4.2 本条规定了空气调节区的送风方式及送风口选型。

空气调节区内良好的气流组织需要通过合理的送、回风方式以及送、回风口的正确选型和合理的布置来实现。

侧送时宜使气流贴附以增加送风的射程,改善室内气流分布。工程实践中发现风机盘管送风如果不贴附,则室内温度分布不均匀。本条增加了电子信息系统机房地板送风等方式。

1 方形、圆形、条缝形散流器或孔板等顶部平送均能形成贴附射流,对室内高度较低的空气调节区既能满足使用要求,又比较美观,因此当有吊顶可利用或建筑上有设置吊顶的可能时,采用这种送风方式是比较合适的。对于室内高度较高的空气调节区,以及室内散湿量较大的生产空气调节区,当采用散流器时,应采用向下送风,但布置风口时应考虑气流的均布性。

在一些室温允许波动范围小的工艺性空气调节区中,采用孔板送风的较多。根据测定可知,在距孔板100mm~250mm的汇合段内,射流的温度、速度均已衰减,可达到±0.1℃的要求,且区域温差小,在较大的换气次数下(达32次/h),人员活动区风速一般均在0.09m/s~0.12m/s范围内。所以在单位面积送风量大,且人员活动区要求风速小或区域温差要求严格的情况下,应采用孔板向下送风。

2 对于一些无吊顶的房间,如机加工车间、装配车间等,可根据工艺生产设备的布置情况,房间的层高等因素选择双层百叶风口侧送,当房间比较高时,可采用喷口侧送,直片散流器和旋流风口等顶送或地板风口下送风方式。

3 侧送是目前几种送风方式中比较简单经济的一种。在一般空气调节区中,大都可以采用侧送。当采用较大送风温差时,侧送贴附射流有助于增加气流的射程长度,使气流混合均匀,既能保证舒适性要求,又能保证人员活动区温度波动小的要求。侧送气流宜贴附顶棚。生产工艺和人员活动区对风速有要求时,不应采用侧送。

4 对于温、湿度允许波动范围要求不太严格的高大厂房,采用顶部散流器贴附送风或双层百叶风口贴附送风等方式,送风气流很难到达工作区,工作区的温、湿度也难以保证,因此规定在上述建筑物中宜采用喷口或旋流风口送风方式。由于喷口送风的喷口截面大,出口风速高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求,同时具有风管布置简单、便于安装、经济等特点。此外,向下送风时采用旋流风口亦可达到满意的效果。

经过处理或未经处理的空气以略低于室内工艺操作区的温度直接以较低的速度送入室内,送风口置于地板附近,排风口置于屋顶附近。送入室内的空气先在地板上均匀分布,然后被热源(人员、设备等)加热以热烟羽的形式形成向上的对流气流,将余热和污染物排出工艺操作和设备区。

5 对于工业建筑,高大空间的空调区域通常有以下两种情况:第一种情况,工艺生产对整个空间的温、湿度均有严格要求,且对温、湿度梯度也有严格要求,此时宜采用百叶风口或条缝形风口在房间的高度方向上分多层侧送风,回风口宜设置在对面,相应的作多层回风;第二种情况,工艺生产只对房间下部,即生产操作区的温、湿度有较严格要求,而对房间上部空间温、湿度无严格要求,此时宜采用百叶风口、条缝形风口或喷口等仅对房间下部进行侧送,以节省能量。

6 变风量空气调节系统的送风参数通常是保持不变的,它是通过改变风量来平衡负荷变化以保持室内参数不变的。这就要求在送风量变化时,为保持室内空气质量的设计要求以及噪声要求,所选用的送风末端装置或送风口应能满足室内空气温度及风速的要求。用于变风量空气调节系统的送风末端装置应具有与室内空气充分混合的性能,如果在低送风量时,应能防止产生空气滞留,在整个空气调节区内具有均匀的温度和风速,而不能产生吹风感,尤其在组织热气流时,要保证气流能够进入生产操作区,而不至于在上部区域滞留。

7 对于热密度大、热负荷大的电子信息系统机房,采用下送风、上回风的方式有利于设备的散热;对于高度超过1.8m的机柜,采用下送风、上回风的方式可以减少机柜对气流的影响。随着电子信息技术的发展,机柜的容量不断提高,设备的发热量将随容量的增加而加大,为了保证电子信息系统的正常运行,对设备的降温也将出现多种形式,各种方式之间可以相互补充。

8 低温送风的送风口所采用的散流器与常规散流器相似。两者的主要差别是:低温送风散流器所适用的温度和风量范围较常规散流器广。在这种较广的温度与风量范围下,必须解决好充分与空气调节区空气混合、贴附长度及噪声等同题。选择低温送风散流器就是通过比较散流器的射程、散流器的贴附长度与空气调节区特征长度三个参数,确定最优的性能参数。选择低温送风散流器时,一般与常规方法相同,但应对低温送风射流的贴附长度予以重视。在考虑散流器射程的同时,应使散流器的贴附长度大于空气调节区的特征长度,以避免人员活动区吹冷风现象。

8.4.3 本条规定了采用散流器送风的要求,为新增条文。

1 采用平送贴附射流的散流器,为了保证贴附射流有足够射程,并不产生较大的噪声,所以规定了散流器的喉部风速,送热风时可取较大值;

2 为了便于散流器的风量调节,使房间的风量接近设计值或使房间的风量分布均匀,每个散流器宜带风量调节装置;

3 根据空调房间的大小和室内所要求的环境参数选择散流器的个数,一般按对称位置或梅花形布置。散流器之间的间距和离墙的距离,一方面应使射流有足够射程,另一方面又应使射流扩散好。规定最大长宽比主要是考虑送风气流分布均匀。

8.4.4 本条规定了贴附侧送风的要求。

贴附射流的贴附长度主要取决于侧送气流的阿基米德数。为了使射流在整个射程中都贴附在顶棚上而不致中途下落,就需要控制阿基米德数小于一定的数值。

侧送风口安装位置距顶棚愈近,愈容易贴附。如果送风口上缘离顶棚距离较大时,为了达到贴附目的,规定送风口处应设置向上倾斜10°~20°的导流片。

8.4.5 本条规定了孔板送风的要求。

1 本款规定的稳压层最小净高不应小于0.2m,主要是从满足施工安装的要求上考虑的。

2 风速的规定是为了稳压层内静压波动小。

3 在一般面积不大的空气调节区中,稳压层内可以不设送风分布支管。根据实测,在6m×9m的空气调节区内(室温允许波动范围为±0.1℃和±0.5℃)采用孔板送风,测试过程中将送风分布支管装上或拆下,在室内均未曾发现任何明显的影响。因此除送风射程较长的以外,稳压层内可不设送风分布支管。

4 当稳压层高度较低时,稳压层进风的送风口一般需要设置导流板或挡板,以免送风气流直接吹向孔板。

5 当送冷热风时,需在稳压层侧面和顶部加保温措施。稳压层还要求有良好的气密性以减少漏风。

8.4.6 本条规定了喷口送风的要求。

1 降人员操作区置于气流回流区是从满足卫生标准的要求而制订的。

2 喷口送风的气流组织形式和侧送是相似的,都是受限射流。受限射流的气流分布与建筑物的几何形状、尺寸和送风口安装高度等因素相关。送风口安装高度太低,则射流易直接进入人员活动区;太高则使回流区厚度增加,回流速度过小,两者均影响舒适感。根据模型实验,当空气调节区宽度为高度的3倍时,为使回流区处于空气调节区的下部,送风口安装高度不宜低于空气调节区高度的0.5倍。

3 对于兼作热风供暖的喷口送风系统,为防止热射流上翘,设计时应考虑使喷口有改变射流角度的可能性。

8.4.7 本条规定了电子信息系统机房采用活动地板下送风的要求,为新增条文。

1 随着电子信息产业的发展,机柜的发热功率越来越大,为了减少空调系统的送风量,并保证机柜的冷却效果,宜将空调系统处理过的低温空气全部通过机柜,所以将送风口全部布置在冷通道区域内,并靠近机柜进风口处。

2 同一个信息机房内,布置的机柜型号不完全相同,有高密度型,也有低密度型,不同机柜的发热量相差比较大,且即使在一个房间内不同区域的机柜布置密度也不尽相同,所以为便于房间的温度调节,各区域的送风量应该可以调节。

有些机房的个别区域密布高密度机柜,该区域的发热量很大,即使在该区域满布开孔的架空地板,也难以消除设备的高发热,所以必要时应在该区域的送风口下方设置加压风扇,加大送风量。

3 近几年,随着信息技术的发展,机柜的数据存储量越来越大,相应的机柜发热功率也越来越大,机房的单位面积送风量也随之增大,为了减小地板送风口的出口风速,降低地板送风口的阻力,宜采用开孔率大的地板送风口。

8.4.8 本条规定了分层空气调节的空气分布。

1 在高大厂房中,当上部温、湿度无严格要求时,利用合理的气流组织,仅对下部空间(空气调节区域)进行空气调节,对上部较大空间(非空气调节区域)不设空气调节而采用通风排热,这种分层空气调节具有较好的节能效果,一般可达30%左右。

实践证明,对于高度大于10m,容积大于10000m³的高大空间,采用双侧对送、下部回风的气流组织方式是合适的,能够达到分层空气调节的要求。当空气调节区跨度小于18m时,采用单侧送风也可以满足要求。

2 为强调实现分层,即能形成空气调节区和非空气调节区,本款提出“侧送多股平行气流应互相搭接”,以便形成覆盖。双侧对送射流末端不需要搭接,按相对喷口中点距离的90%计算射程即可。送风口的构造应能满足改变射流出口角度的要求。送风口可选用圆喷口、扁喷口和百叶风口,实践证明,都是可以达到分层效果的。

3 在高大厂房中,如仅对下部空间(空气调节区域)进行空气调节,对上部较大空间(非空气调节区域)不设空气调节而采用通风排热,为保证分层,使下部空气调节区的气流与上部非空调区域的通风排热气流减少交叉和混合,当下部空气调节区采用下送风时,回风口应布置在下部空气调节区域内的侧边上部。

4 为保证空气调节区达到设计要求,应减少非空气调节区向空气调节区的热转移。为此,应设法消除非空气调节区的散热量。实验结果表明,当非空气调节区的散热量大于4.2W/m³时,在非空气调节区适当部位设置送、排风装置排除余热,可以达到较好的效果。

8.4.9 本条规定了空气调节系统上送风方式的夏季送风温差。

空气调节系统夏季送风温差,对室内温、湿度效果有一定影响是决定空气调节系统经济性的主要因素之一。在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义。送风温差加大一倍,送风量可减少一半,系统的材料消耗和投资(不包括制冷系统)约减少40%,而送风动力消耗则可减少50%;送风温差在4℃~8℃之间每增加1℃,风量可以减少10%~15%。所以在空气调节设计中,正确地决定送风温差是一个相当重要的问题。

送风温差的大小与送风方式关系很大,对于不同送风方式的送风温差不能规定一个定值。所以确定空气调节系统的送风温差时,必须和送风方式结合起来考虑。对混合式通风可加大送风温差,但对置换通风就不宜加大送风温差。

表8.4.9中所列的送风温差的数值适用于贴附侧送、散流器平送和孔板送风等方式。多年的实践证明,对于采用上述送风方式的工艺性空气调节区来说,应用这样较大的送风温差能够满足室内温、湿度要求,也是比较经济的。人员活动区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。条文中给出的舒适性空气调节的送风温差是参照室温允许波动范围大于±1.0℃的工艺性空气调节的送风温差,并考虑空气调节区高度等因素确定的。

8.4.10 本条规定了空气调节区的换气次数。

空气调节区的换气次数系指该空气调节区的总送风量与空气调节区体积的比值。换气次数和送风温差之间有一定的关系。对于空气调节区来说,送风温差加大,换气次数即随之减少,本条所规定的换气次数是和本规范第8.4.9条所规定的送风温差相适应的。

实践证明,在室温允许波动范围大于±1.0℃工艺性空气调节区和一般舒适性空气调节中,换气次数的多少不是一个需要严格控制的指标,只要按照所取的送风温差计算风量,一般都能满足室温要求,当室温允许波动范围小于或等于±1.0℃时,换气次数的多少对室温的均匀程度和自控系统的调节品质的影响就需考虑了。据实测结果,在保证室温的一定均匀度和自控系统的一定调节品质的前提下,归纳了如条文中所规定的在不同室温允许波动范围时的最小换气次数。

对于通常所遇到的室内散热量较小的空气调节区来说,换气次数采用条文中规定的数值就已经够了,不必把换气次数再增多;不过对于室内散热量较大的空气调节区来说,换气次数的多少应根据室内负荷和送风温差大小通过计算确定,其数值一般都大于条文中所规定的数值。

8.4.11 本条规定了送风口的出口风速。

送风口的出口风速应根据不同情况通过计算确定,条文中推荐的风速范围,是基于常用的送风方式制订的。

(1) 侧送和散流器平送的出口风速受两个因素的限制,一是回流区风速的上限,二是风口处的允许噪声。回流区风速的上限与射流的自由度

/d

0相关,根据实验,两者有以下关系:

/d

0相关,根据实验,两者有以下关系:

式中:v

h——回流区的最大平均风速(m/s);

v 0——送风口出口风速(m/s);

d 0——送风口当量直径(m);

F——每个送风口所管辖的空气调节区断面面积(㎡)。

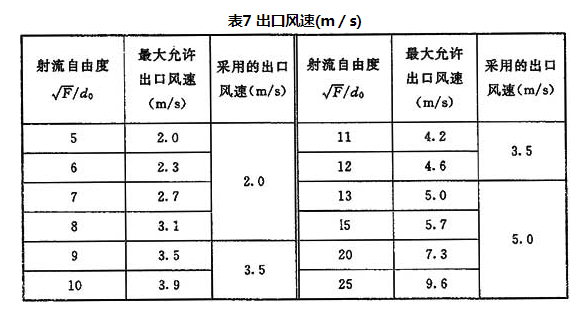

当v h=0.25m/s时,根据式(12)得出的计算结果列于表7。

v 0——送风口出口风速(m/s);

d 0——送风口当量直径(m);

F——每个送风口所管辖的空气调节区断面面积(㎡)。

当v h=0.25m/s时,根据式(12)得出的计算结果列于表7。

因此侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s是合适的。

(2) 孔板下送风的出口风速从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速高,相应的稳压层内的静压也可高一些,送风会比较均匀,同时由于速度衰减快,提高出口风速后,不致影响人员活动区的风速。稳压层内静压过高,会使漏风量增加;当出口风速高达7m/s~8m/s时,会有一定的噪声,一般采用3m/s~5m/s为宜。

(3) 条缝形风口下送多用于纺织厂,当空气调节区层高为4m~6m,人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2m/s~4m/s。

(4) 喷口送风的出口风速是根据射流末端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定的。

8.4.12 本条规定了回风口的布置方式。

1 对于工业建筑,经常会有发热量比较大的设备,将回风口布置在这些发热设备的附近,能使设备的散热立即带走,避免热量的扩散,有利于房间温度的保证。按照射流理论,送风射流引射着大量的室内空气与之混合,使射流流量随着射程的增加而不断增大。而回风量小于(最多等于)送风量,同时回风口的速度场图形呈半球状,其吸风气流速度与作用半径的平方成反比,速度的衰减很快。所以在空气调节区内的气流流型主要取决于送风射流,而回风口的位置对室内气流流型及温度、速度的均匀性影响均很小。设计时,应考虑尽量避免射流短路和产生“死区”等现象。

2 采用侧送时,把回风口布置在送风口同侧,采用顶送时,回风口设置在房间的下部或下侧部,效果会更好些。

3 关于走廊回风,其横断面风速不宜过大,以免引起扬尘和造成不舒适感。同时应保持走廊与非空气调节区之间的密封性,以减少漏风,节省能量。

8.4.13 本条规定了回风口的吸风速度。

确定回风口的吸风速度(即面风速)时,主要考虑了三个因素:一是避免靠近回风口处的风速过大,防止对回风口附近经常停留的人员造成不舒适的感觉:二是不要因为风速过大而扬起灰尘及增加噪声;三是尽可能缩小风口断面,以节约投资。

(2) 孔板下送风的出口风速从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速高,相应的稳压层内的静压也可高一些,送风会比较均匀,同时由于速度衰减快,提高出口风速后,不致影响人员活动区的风速。稳压层内静压过高,会使漏风量增加;当出口风速高达7m/s~8m/s时,会有一定的噪声,一般采用3m/s~5m/s为宜。

(3) 条缝形风口下送多用于纺织厂,当空气调节区层高为4m~6m,人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2m/s~4m/s。

(4) 喷口送风的出口风速是根据射流末端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定的。

8.4.12 本条规定了回风口的布置方式。

1 对于工业建筑,经常会有发热量比较大的设备,将回风口布置在这些发热设备的附近,能使设备的散热立即带走,避免热量的扩散,有利于房间温度的保证。按照射流理论,送风射流引射着大量的室内空气与之混合,使射流流量随着射程的增加而不断增大。而回风量小于(最多等于)送风量,同时回风口的速度场图形呈半球状,其吸风气流速度与作用半径的平方成反比,速度的衰减很快。所以在空气调节区内的气流流型主要取决于送风射流,而回风口的位置对室内气流流型及温度、速度的均匀性影响均很小。设计时,应考虑尽量避免射流短路和产生“死区”等现象。

2 采用侧送时,把回风口布置在送风口同侧,采用顶送时,回风口设置在房间的下部或下侧部,效果会更好些。

3 关于走廊回风,其横断面风速不宜过大,以免引起扬尘和造成不舒适感。同时应保持走廊与非空气调节区之间的密封性,以减少漏风,节省能量。

8.4.13 本条规定了回风口的吸风速度。

确定回风口的吸风速度(即面风速)时,主要考虑了三个因素:一是避免靠近回风口处的风速过大,防止对回风口附近经常停留的人员造成不舒适的感觉:二是不要因为风速过大而扬起灰尘及增加噪声;三是尽可能缩小风口断面,以节约投资。